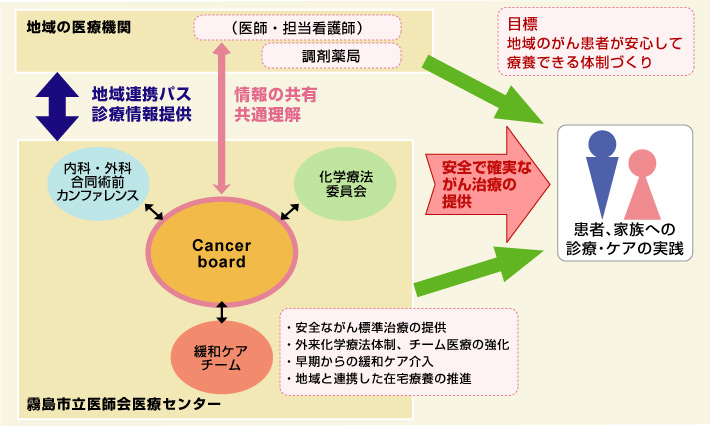

霧島市立医師会医療センターは、地域連携にも積極的に取り組んでいる(図6)。その1つの試みとして、Cancer Boardのオープン化がある。地域の医療機関に勤務する医師、看護師、薬剤師、あるいは調剤薬局の薬剤師にオープン参加してもらい、情報を共有し、共通理解を深めていこうというものだ。それによって地域におけるがん化学療法の底上げを目指している。取材にうかがった日のCancer Boardには、近隣の調剤薬局の薬剤師が出席していた。経口抗がん剤の服薬指導をするために参加していたようだ。最近では、地域の医師や看護師、薬剤師を対象とした勉強会も開催しているという。

また、霧島市立医師会医療センターや鹿児島市医師会病院など、短期研修に参加した施設が中心となり、周辺地域の第一線病院と共に「皆で化学療法を勉強する会」を実施している。がん化学療法の情報共有と勉強の場として、お互いに切磋琢磨しながら市中病院における化学療法の在り方を模索してきた。

地域によりよい医療を提供するために、教育に力を入れてきたのも、霧島市立医師会医療センターの大きな特徴と言えるだろう。江口恵子看護部長は語る。

「当院は国立病院から移譲された公設民営病院ですが、移譲された当初は、まさに寄せ集め集団でした。そうしたなかで、よりよい医療を提供するためには、専門性を上げていく必要がありました。そこで必要となるのは教育です。医療の質を上げることは、一朝一夕にはいきません。じっくりと人を育てることが大切ですね」

こういった方針に基づき、多くのスタッフがさまざまな研修に派遣されている。取材した時点でも、砂田薬剤師ががん専門薬剤師養成を目的とした癌研有明病院での研修に、新村看護師ががん化学療法看護認定看護師養成のための久留米大学での研修に派遣されていた。

また、同病院の看護部は20歳代の若い看護師が半数以上を占めている。各病棟で看護師自ら、化学療法の有害事象、血管外漏出についての小テストを作成して実施するなど、自主的に教育に力を注ぐ姿勢がみられた。それが、この病院のカラーなのだろう。

その姿勢は、癌研有明病院での研修中の砂田薬剤師の言葉にも表れていた。

「前回の短期研修後は、病院全体でがん化学療法の標準化に取り組んできました。今回の研修では、薬剤部の仕事を体験できたので、戻ったら薬剤部の業務の標準化に取り組みます。それが薬剤部のレベルの底上げになると思いますから。もちろん、がん専門薬剤師の勉強は続けていくつもりです」(砂田薬剤師)

しかし、霧島市立医師会医療センターは、特別な病院ではない。冒頭でも触れたように、慢性的なマンパワー不足に悩まされている市中病院の1つだ。医師、薬剤師、看護師のそれぞれの努力と共通理解を深めることにより、真のチーム医療が推進され、最新のがん化学療法が提供できているのである。

取材にうかがった翌日から、土曜、日曜の2日間、三阪先生は霧島市の東南に位置する大隅諸島の1つである種子島の病院へ代診に行っていたという。医師の撤退で60床を2人で診療することとなった公立種子島病院の医療支援のために土日の代診に行き、病院に缶詰になったのだ。

「大きな外傷の患者さんが来たり、心筋梗塞の患者さんが来たり、離島も大変です」

三阪先生からのメールにはそうあった。

最先端の専門病院と比べれば、人的資源も設備も決して十分とはいえない。しかし、向学心の高いスタッフが集まり、病院側がそれを積極的に支援する土壌があるという意味では、もともとポテンシャルの高い病院だったのだろう。癌研での短期研修が、院内の既存の組織やシステムを有機化させ、職種間での共通理解を深めて真のチームとなる「きっかけ」となったのである。霧島市立医師会医療センターは、今も地域に最先端の化学療法を安全に提供するために取り組みを続けている。

図6 がん診療地域連携概念図

実現に向けて、地域の医師、看護師、薬剤師に Cancer Boardへの参加を呼びかけたり、研修会や意見交換会を開催している。