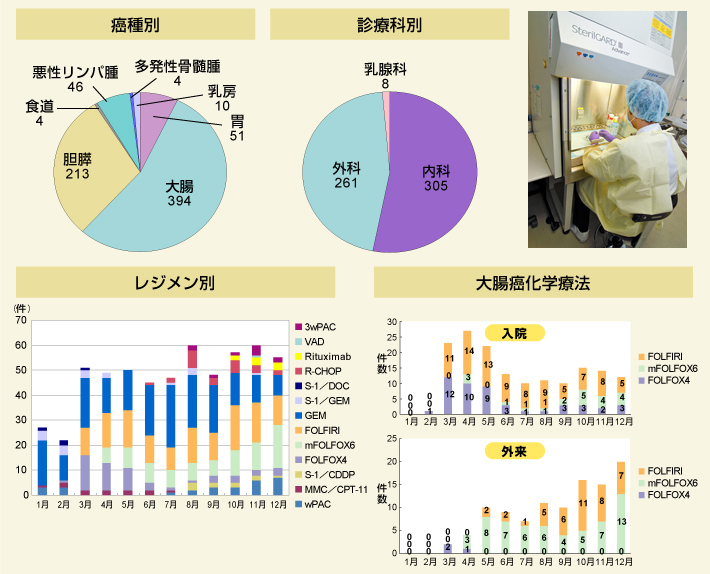

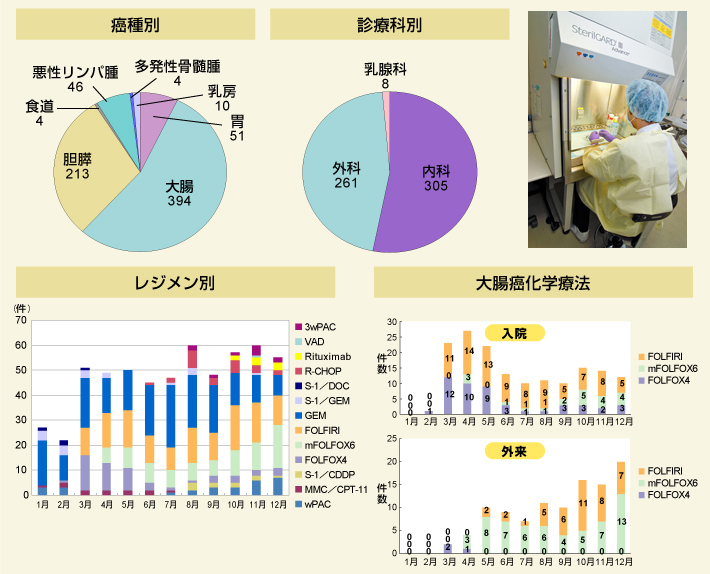

図4 2007年の薬剤師の無菌調製件数(2007.1月〜12月)

また、内科医が化学療法を行う割合も増加した。

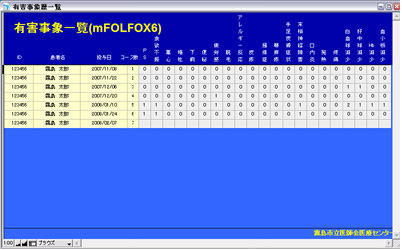

図5 化学療法管理データベースの有害事象管理メニュー

|

|

|

上は、個々の患者の投与指示画面から直接見ることができる有害事象一覧の画面。

右のCTCAEに従った有害事象の問診表を化学療法終了後に患者さんに渡し、次回投与日に持参してもらい、その内容をデータベースに記入する。 各コースごとにCTCAEに従った有害事象の有無、グレードを一度に確認できるようになっている。 |

|

|

|||||||||||||

図4 2007年の薬剤師の無菌調製件数(2007.1月〜12月)

院内の抗癌剤のミキシングをすべて薬剤師が担当するようになった2007年のデータ。

癌種では大腸癌が最も多く、入院から外来への移行が目立っている。

また、内科医が化学療法を行う割合も増加した。 図5 化学療法管理データベースの有害事象管理メニュー

|

|||||||||||||

|