癌研有明病院での短期研修後、大きく変わった点がもう1つある。レジメンの標準化とデータベース化が進んだことだ。これを担当したのが砂田薬剤師だった。

同病院では院内LANが構築されており、幅広い用途に使われている。この院内LANのサーバーに、抗がん剤処方のための共通のデータベースを作成し、それを利用して処方できるようにした(図3)。

「内科と外科で異なる指示書が使われていたので、統一したフォーマットにしました。それから、投与量の計算が煩雑で間違えやすいので、自動的に計算するシステムを作ることにしたのです」(砂田薬剤師)

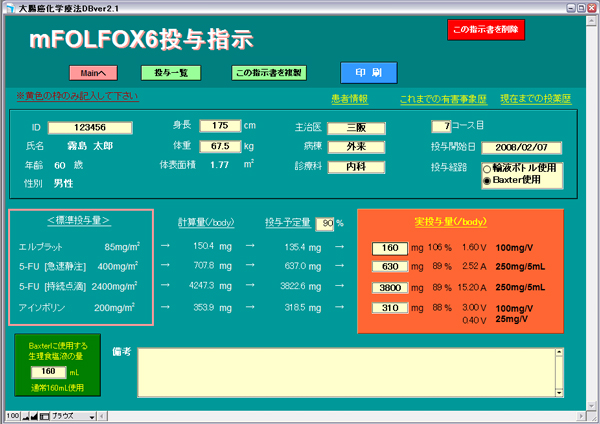

このシステムを使って処方すると、患者の身長と体重を入力するだけで、体表面積を割り出し、それに応じたそれぞれの抗がん剤の投与量を自動的に算出してくれる。過量投与に対してはエラーメッセージが出るので、間違った量で指示書が作成されることはできない仕組みになっている。

「かつては計算して端数が出ると、切り上げて処方することがありましたが、それができないシステムですね。過量投与はしないとチーム全員が集まって決めて始めたことですから、医師も皆納得しています」(二渡先生)

また、このデータベース上で、院内の化学療法の全症例を一括管理することができる。薬剤師のミキシングの予定表として活用しているほか、過去の化学療法の履歴や有害事象についての情報など、個々の患者さんの治療情報を参照できる仕組みになっている。

砂田薬剤師が短期研修後、「薬剤師として自分にできることは何かと考えて、業務の空き時間や自宅でソフトのガイドブックを見ながら作りました」と、控えめに語る手作りのシステムだが、これが同病院のがん化学療法の施行体制を大きく進化させたのはいうまでもない。

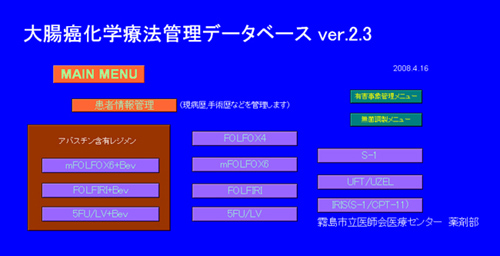

図3 大腸癌化学療法管理データベース

|

大腸癌化学療法管理データベースのトップ画面とmFOLFOX6の投与指示画面。 投与量が100%を超えるとエラーメッセージが出てオーダーできないようになっている。 |