短期研修に参加したことによって、霧島市立医師会医療センターではチーム医療が大きく前進した。その中心となったのが、『Cancer Board』の立ち上げである。2006年12月に研修が終了し、翌2007年1月には、もうCancer Boardがスタートしていた。

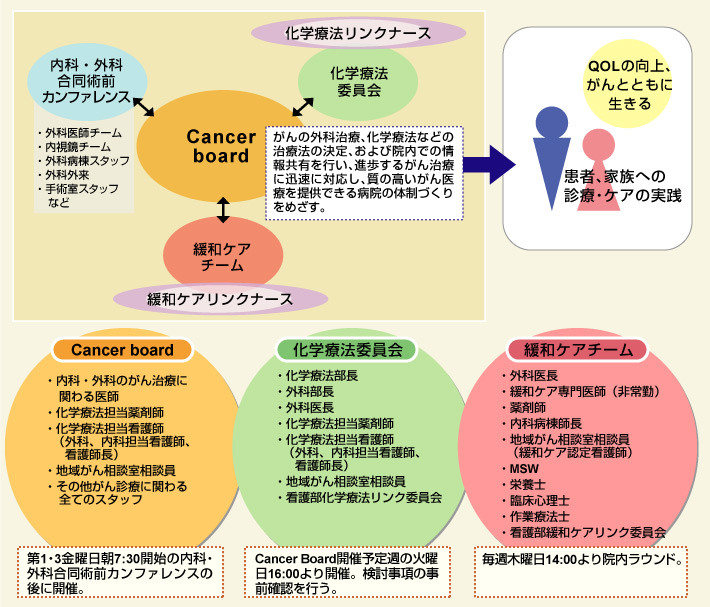

院内には、もともと『内科・外科術前合同カンファレンス』『化学療法委員会』『緩和ケアチーム』があり、それぞれが独自の活動を展開していた。それをCancer Boardを中心とした枠組みにまとめ、それぞれがつながりを持って、有機的に機能し合う組織にまとめ直したのだ(図2)。

Cancer Boardの機能をまとめると次のようになる。

Cancer Boardの機能をまとめると次のようになる。

●新しく導入する診断、治療法の検討

新しく導入する治療法の提示

化学療法新規登録レジメンの検討と導入の決定

●有害事象対策、前処置の標準化

●がん患者の動向の把握

●化学療法導入症例、治療変更症例全例の提示と治療決定、

治療の妥当性の検討

●症例検討

問題症例、インシデントなどの検討

Cancer Boardの機能は多岐にわたっているが、立ち上げを主導した三阪先生は、新しい治療に対応していくためにも、このシステムが必要だったと話している。

「新しい治療を始めるためには、Cancer Boardで承認され、その治療が登録される必要があります。がん医療では新しい治療法が次々と登場してきますが、1人の医師の責任で始めるのは、あまりにもリスクが大きすぎます。それが、新しい治療への取り組みが遅れる原因になってしまうこともあります。次々と登場してくる新しい治療に、組織として迅速に対応するためにも、どうしてもCancer Boardが必要でした」(三阪先生)

Cancer Boardは、2週間に1回開催されている。金曜日の午前7時30分から内科・外科術前合同カンファレンスが開かれ、それに引き続いて行われる。取材にうかがった日のCancer Boardには、朝早くから大勢の医師、薬剤師、看護師が集まっていた。化学療法の新規導入症例や、治療変更症例が次々と提示され、治療内容が決定されていく。ここで提示される症例については、化学療法委員会で事前にじっくりと吟味されており、Cancer Boardで最終的な承認を得る形になっている。

また、Cancer Boardには、多職種間にわたる治療や手技、患者指導などを標準化するというメリットもあった。医師、薬剤師、看護師など、すべての職種が最新の標準治療の知識を共有することで、個々の症例について、それぞれの立場から治療の妥当性を検討できるようになった。これは、治療の安全性を確保する上でも重要なポイントだった。

「標準化されていないと、どうしても医師の指示が絶対になってしまいます。しかし、治療が標準化されて知識を共有していれば、どこかでミスが生じた場合、各職種がそれぞれの立場で『これはおかしいのでは』と気づけることになりますからね。事故を事前に防げる可能性が高くなりました」(三阪先生)

Cancer Boardが立ち上がったことで、真のチーム医療が推進されたといえる。

図2 短期研修後のがん診療概念図