瀧内(大阪医大)

瀧内(大阪医大) 外来化学療法では、帰宅後の副作用だけでなく、精神的な悩みをもつ患者さんも少なくないと思いますが、そうした心理的ケアの面で何か工夫されていますか。

金井(聖路加・看) 患者さんのそばにいる看護師や精神看護専門のリエゾン看護師、ソーシャルワーカーなど、いろいろなスタッフが関わることで、何らかの心理的サポートが必要な患者さんをキャッチすることが大切だと思います。

瀧内 そうですね。点滴中に看護師が話を聞いてほしいと思います。医師には言いにくいことも、看護師や薬剤師に話されるのではないですか。

野村(杏林大・薬) そうですね。私は外来化学療法室に長く関わっているので、よく患者さんの話を聞きます。職種というよりも、その人とどれだけ接しているかが重要だと思うのです。チーム医療における薬剤師の役割は、服薬指導とミキシングだと思っている方も多いのですが、副作用の早期発見や患者さんの心理面でのサポートも大切だと考えています。また、当院ではがん患者さんの患者会を立ち上げ、リエゾン看護師と看護部が中心になってグループセラピーを行っています。5回コースで、参加費として1万円を患者さんに負担していただいています。

金井 当院も患者会ではありませんが、「がんと共にゆったり生きる会」というサポートプログラムがあります。

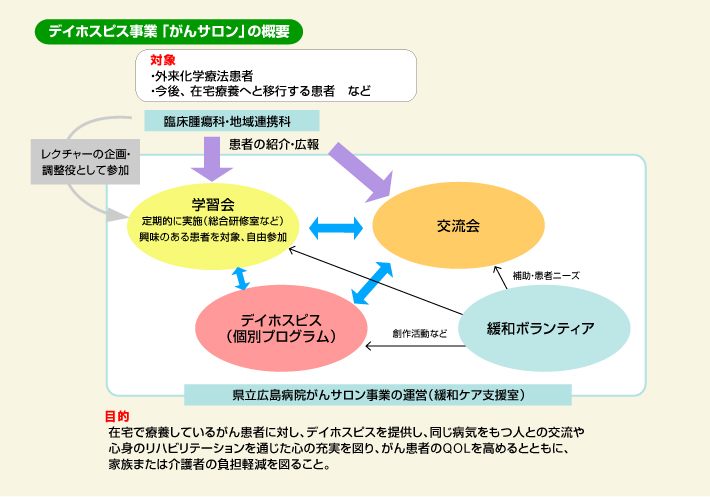

篠崎(県立広島) 当院では緩和ケア科が主体で月1回患者会を開催し、2ヵ月に1回は「デイホスピス事業」を行っています

(図3)。これは在宅がん患者さん同士が交流や心身のリハビリテーションを通じた心の充実を図るとともに、家族や介護者の負担を減らすのが目的です。参加者は多いのですが、徐々に患者さんが偏ってくるのです。今は乳腺の方が多く、消化器の患者さんは参加されていません。すべての患者さんに平等・公平に提供していくにはどうしたらよいか、というのが少し問題になっています。

金井 体験者の話が癌腫によって大きく違うため、患者会は癌種別になりやすいですね。患者会を継続していく上では、医療スタッフがどこまでボランティアで介入できるかがポイントです。なかなか業務時間内にできないのですが、熱心に続けてくれるスタッフがいるかどうかでかなり違ってきます。

瀧内

瀧内 最後に、地域の医療機関との連携についてお尋ねします。外来化学療法の患者さんが、休薬期間中に問題が起きた時に近隣の医師が診るということは、都市部の病院では少ないかと思います。

室(愛知がん) 当院では、三重県や岐阜県などの遠方から来院される方では連携を行っていますが、数は多くありません。また、セツキシマブ導入に際し、愛知県全域でセツキシマブの皮膚対策に共通認識を持とうということで、「プロジェクト・セツキシマブ」と銘打ってがん診療連携拠点病院が集まり、マニュアルをつくりました。

野村 近隣に肝炎治療で高名な先生がおり、当院でも肝癌でsorafenibを使う患者さんが増えることが予想されたので、近くのクリニックでもsorafenibの副作用をケアしてもらいたいと考え、地域で「多摩経口抗がん剤セミナー」を開きました。

篠崎 当院は在宅医療の取り組みが進んでおり、臨床腫瘍科の在宅看取り率が約15%と高いのです。そこで、退院時には訪問看護ステーションのスタッフなどを呼んで、一緒にカンファレンスを行う取り組みをしています。お互いの顔が見え、緊急時には病院で診てもらえるという安心感も生まれると思います。

瀧内 地域連携とひと口に言っても、さまざまな取り組みをされていますね。本日は広範にわたって貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

図3 デイホスピス事業「がんサロン」(県立広島病院)