吉野:続いて、3rd-lineで用いる抗EGFR抗体薬について話し合いたいと思います。最初に結城先生から、米国消化器癌シンポジウム2017で大阪府立成人病センター(現大阪国際がんセンター)の杉本直俊先生が発表されたWJOG6510G試験の結果についてご紹介いただきます。

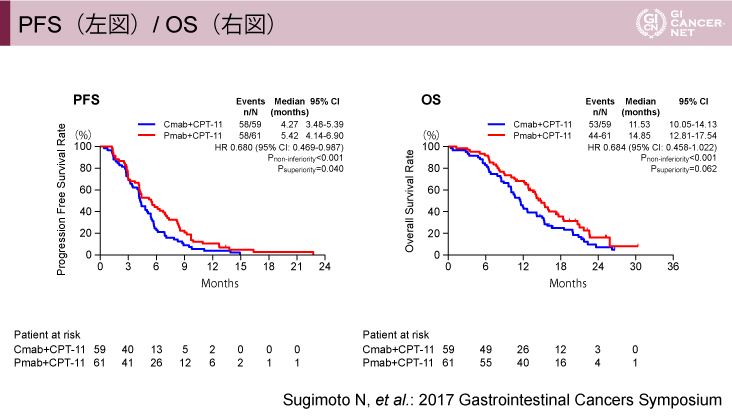

結城:WJOG6510G試験は、KRAS野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する3rd-lineとして、Irinotecan併用下でCetuximab(59例)とPanitumumab(61例)を比較したランダム化第II相試験で、主要評価項目はPFS、副次評価項目はOS、奏効率、病勢コントロール率、安全性です4)。患者背景に群間差はなく、前治療にBevacizumabを使用した患者は約97%でした。奏効率(CR+PR)はCetuximab群22.0%、Panitumumab群26.2%、病勢コントロール率(CR+PR+SD)はそれぞれ74.6%、82.0%で、群間に有意差は認められませんでした。しかしながら、PFS中央値はCetuximab群4.27ヵ月、Panitumumab群5.42ヵ月、ハザード比は0.680となり、この差は非劣性検定でp<0.001、優越性検定でp=0.04でした。すなわち、Panitumumab群はCetuximab群に対して、非劣性のみならず、優越性をも示してしまったことになります。OS中央値はCetuximab群11.53ヵ月、Panitumumab群14.85ヵ月、ハザード比は0.684となり、非劣性検定でp<0.001、優越性検定でp=0.062でした(図6)。有害事象は、grade 3以上の白血球減少および好中球減少がCetuximab群で有意に多いという結果でした(いずれもp=0.007)。結論として、3rd-lineにおいてIrinotecanに併用するのはCetuximabよりもPanitumumabのほうが望ましいという可能性が示されました。

なお、KRAS野生型の切除不能進行・再発大腸癌患者を対象にCetuximab と Panitumumab を比較した第III相試験であるASPECCT試験の最終解析(n=999)では、OS中央値はCetuximab群9.9ヵ月、Panitumumab群10.2ヵ月となり、PanitumumabのCetuximabに対するOS非劣性が示されています。実は、このASPECCT試験においても、Bevacizumab前治療歴を有するサブグループ(n=258)に限定してみると、Panitumumab群の方がCetuximab群よりも統計学的有意にOSを延長している(HR=0.75)という結果がえられています。つまり、WJOG6510G試験はこのサブグループの結果を再現したことになります。

吉野:WJOG6510G試験の結果について先生方はどのように解釈されますか。

山口: ランダム化第II相試験で非劣性を確認した後に優越性を検討した結果にどこまで信頼性があるのか疑問を感じます。

吉野:「第III相試験ではなく第II相試験で、非劣性だけでなく優越性も証明できるのか?」という点ですね。

谷口:第II相試験ですから、あくまでも探索的な検討ということだと思います。

吉野:WJOGは第III相試験を行うのでしょうか。

谷口:同じ薬剤を用いて第III相試験を行うのがよいとは思うのですが、さまざまな事情から実施するのは難しいかもしれません。本試験でPanitumumabの治療成績が良好な傾向を示したのがCetuximabとPanitumumabの間のEGFRに対する親和性の強さの違いに理由があると考えれば、よりEGFRに親和性の高い新規の抗EGFR抗体薬を用いて臨床試験を行うというアイデアもあります。

吉野:前治療がBevacizumabという点が注目されると思いますが、いかがでしょうか。

谷口:前治療でBevacizumabを使用したことで癌の微小環境が変わる可能性はあると思います。Bevacizumab投与によって低酸素環境になると親和性の違いが効果に影響を及ぼすということを示した基礎実験の報告があります。

吉野:Cetuximabに比べてPanitumumabの方が親和性は高いために有利だということですね。

谷口:そうです。ただし、今回のWJOG試験は小規模の第II相試験ですし、ASPECCT試験のBevacizumab投与歴ありのサブグループも全体集団の約1/4にしか過ぎませんので、重要な予後因子の群間差が隠れている可能性はあります。過大な解釈は危険かも知れません。現在、WJOG6510G試験とASPECCT試験の個別患者情報を用いた統合解析を計画しています。

植竹:切除不能進行・再発大腸癌の2nd-lineにおけるFOLFIRI vs. FOLFIRI+Panitumumabを比較した181試験では、前治療でBevacizumabを使っている症例においても、FOLFIRI+Panitumumabの奏効率は30%以上と良好でした。このことから、Panitumumabに関しては前治療でのBevacizumab使用の有無は影響しない可能性はあると思います。

吉野:WJOG6510G試験の対象はKRAS野生型ですが、全RAS野生型で評価したら変異型がどの程度含まれているかを示したデータはあるのでしょうか。

谷口:事後的に腫瘍検体を収集して、RASとBRAFは調べる予定です。全体の70~80%で腫瘍検体を収集できたらと考えています。

吉野:今後、Tumor Locationのインバランス、RAS、全RAS、マイナーRAS、BRAFのインバランスがないかどうか、さらなる結果を待ちたいところです。