|

|

臨床研究の信頼性の高さやエビデンスの確実性を評価する場合、エビデンスレベルのヒエラルキーを表す図によって示されることが多い (図1)。最上位には十分なサンプルサイズの無作為化比較試験 (RCT: randomized controlled trial)、次いで前向き (prospective) コホート研究、後ろ向き (retrospective) コホート研究、症例対照研究 (case control study) といった観察研究などが続いている。

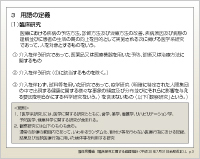

以前の疫学指針によれば、観察研究は、臨床研究のなかで「割り付けがあるかないか」を指標として、「割り付けが行われない研究」と定義されていた。これに対して新しい倫理指針1)では、割り付けを伴わない研究でも、採血や手術などの侵襲を伴う研究は通常の観察研究の範疇とはみなさず、介入研究と類似の規制を適応すべきであるとしている (表1)。また逆に「割り付けを伴う介入研究」であっても、侵襲性のないものであれば必ずしも厳しい規制は課せられない。すなわち、観察研究であっても侵襲を伴うものには規制を強く、また介入研究であっても侵襲を伴わないものに関しては従来よりも柔軟に対応する (文書による同意と同意書式への「補償」の有無の記載は必要であるが、公式データベースへの登録や厚生労働大臣への有害事象報告は求められない) という実務的なスタンスに変わってきている。

介入研究とは

介入研究とは

新しい倫理指針によれば、観察研究として取り扱うべきでない介入研究の定義として、(1) 通常の診療を超えた医療行為で、研究目的で実施するもの、(2) 通常の診療と同等の医療行為であっても、被験者の集団を2群以上のグループに分け、作為または無作為の割り付けを行ってその効果や毒性をグループ間で比較するもの、という2項目をあげている

1)。

疫学指針と臨床試験の間で異なっている点は、(1) の定義のなかに2点ある。まず、倫理指針の疑義照会集Q&A 1-7において、「通常の診療を超えた」という部分の医療行為を「一般的に広く行われている医療行為以外、例えば、医学的に効果などが検証されていない新規の治療法のことなど」と規定し2)、安全性や有効性に関する検証が不十分か、現在進行中のものを指している。また、「研究目的で実施するもの」の一項が追加されていることは、たとえ通常の診療の域を超えた医療であっても、「研究目的で行わないもの」であれば必ずしも介入研究とはみなされないととることができる。例えば、新しい外科の手技を導入する場合にも、研究目的でなければ介入研究とはみなされないものとも受け取れる。

現状において、臨床でinnovativeな動きを実務的にコントロールしようとする試みは評価しなければならないが、「臨床研究」として将来における評価や進歩をもたらすものに対して厳しい規制をし、個人個人の医師がガイドラインにも則らず銘々勝手に行っている、いわゆる「オレ流治療」については野放しにしている現状には、改善の余地があるものと考えられる。

|