背景と目的

KRAS 野生型切除不能大腸癌に対する1st-lineとしての抗EGFR抗体併用療法と抗VEGF抗体併用療法の直接比較試験のうち、OSを主要評価項目とした比較試験の結果は報告されていない。CALGB/SWOG 80405試験は、切除不能大腸癌の1st-lineにおけるCetuximab併用療法とBevacizumab併用療法の安全性と有効性を比較した第III相試験である。

対象と方法

本試験開始時はKRAS 変異の有無にかかわらず登録可能であり、化学療法 + Cetuximab + Bevacizumab群を含む3群の比較試験であったが、2009年にKRAS 野生型のみを対象とした化学療法 + Cetuximab群と化学療法 + Bevacizumab群の2群の比較試験に変更された。

主な適格基準は、KRAS 遺伝子 (codon 12, 13) 野生型、術後補助療法から12ヵ月超経過、ECOG PS 0/1、臓器機能が保たれている、などであった。併用化学療法はFOLFOX療法もしくはFOLFIRI療法を担当医が選択した。層別因子はFOLFOX/FOLFIRI、術後補助化学療法の既往、放射線照射の既往であった。

主要評価項目はOSであり、副次評価項目はPFS、併用化学療法別の治療効果などであった。必要症例数は、2群のOS中央値が22ヵ月 vs. 27.5ヵ月 (HR=0.80)、両側α=0.05、検出力90%として1,140例と計算された。

結果

プロトコール変更前に333例、変更後に804例、計1,137例が無作為に割り付けられ、Bevacizumab群559例、Cetuximab群578例であった。なお、6ヵ月毎に中間解析が行われ、11回目の中間解析で、結果が公表された。

患者背景は年齢中央値59歳 (範囲:20-89)、男性61.3%、原発巣あり28%、緩和目的84.4%、mFOLFOX6/FOLFIRI 各73%/27%であり、両群間で差を認めなかった。

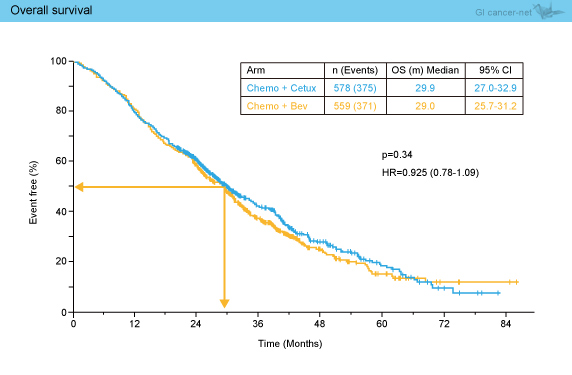

主要評価項目であるOSの中央値は、Bevacizumab群29.0ヵ月、Cetuximab群29.9ヵ月 (観察期間中央値24ヵ月) であり、有意差を認めなかった (HR=0.925, 95% CI: 0.78-1.09, p=0.34) (図1)。

図1

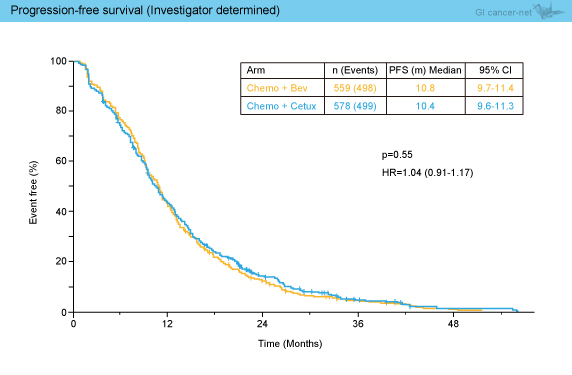

PFS中央値は、Bevacizumab群10.8ヵ月、Cetuximab群10.4ヵ月と差を認めなかった (HR=1.04, 95% CI: 0.91-1.17, p=0.55) (図2)。

図2

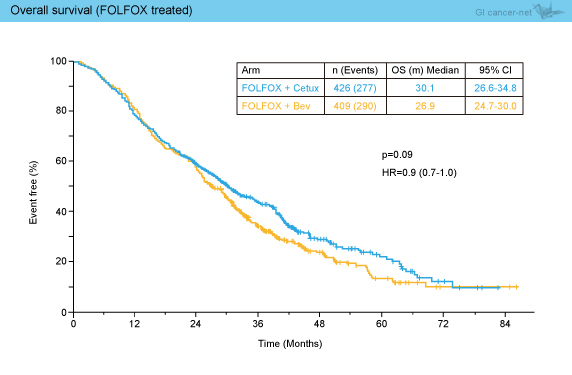

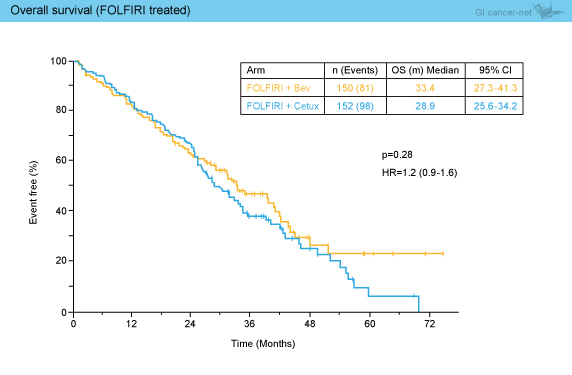

また、併用化学療法別でのOSサブグループ解析では、FOLFOXでCetuximab群がやや良好な傾向であるものの、有意差を認めなかった (中央値30.1ヵ月 vs. 26.9ヵ月, HR=0.9, 95% CI: 0.7-1.0, p=0.09) (図3)。

図3

全体の11% (124例) でdisease-freeが得られ、これらの患者のOS中央値は66.3ヵ月であった。治療中止理由は、増悪29.6%、死亡2.4%、有害事象やその他の理由が55.5%であり、両群では大きな差を認めなかった。なお、後治療の施行割合は88%であった。

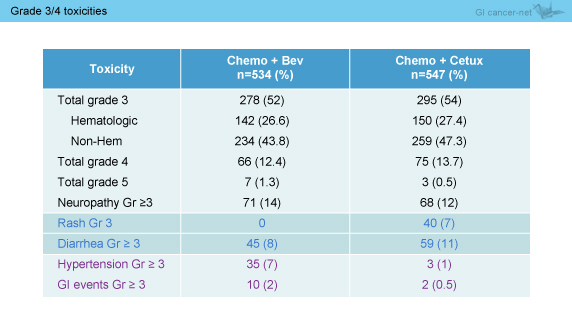

有害事象は既報と同様であった (表)。

表

今後、全RAS 解析を含むバイオマーカー解析を予定しており、奏効率、後治療の詳細な内容、原発巣の部位別・男女別の治療成績などを含め、逐次追加報告する予定である。

結論

切除不能大腸癌の1st-lineにおけるCetuximab併用療法とBevacizumab併用療法は、OSに差を認めなかった。いずれの治療も1st-lineにおける治療オプションとなり得ると考えられた。

コメント

本学会で消化器癌においては最も注目されていた演題である。FIRE-3試験1) の結果が検証されるか否かが参加者の最大の関心であったが、その意味では残念ながら1st-line治療におけるCetuximabの優位性は証明されなかった。その理由については、バイオマーカー解析を含めて今後報告される予定の副次的な解析により明らかにされていくものと考える。今回示されたサブグループ解析の結果からは、意外にもFOLFLOXとの併用のほうがCetuximab併用群で僅かに良好な成績を示していた。DiscussantのProf. Taberneroが「他の先行試験の結果から、RAS 解析を全RAS に拡げることによりHRは0.87-0.85になるのでは」と推論していたが、最もあり得そうな話である。恐らく全RAS 野生型の症例に限れば、抗EGFR抗体薬の優位性が証明されるものと思われる。

本試験の特記すべき点としては、OS中央値が実に29ヵ月に達していた点である。Academia主体のCALGBで行われた試験であること、年齢の中央値が50歳代と極めて若いこと、病勢の増悪による治療中止が1/3未満であったこと、などが寄与していた可能性がある。なかでも化学療法奏効後に手術が施行された患者が多く存在し、全体の11%の患者が無病生存中であり、これらの患者のOS中央値は66.3ヵ月と実に5年を超えていた。

今回、米国臨床腫瘍学会年次集会は50周年を迎えた。大腸癌に対する化学療法は最初の30年間には目立った発展がみられなかったが、ここ20年間の進歩には目覚ましいものがある。生存期間は実に3倍に延長し、さらには治癒も望めるようになってきた。我が国の実地臨床においても、適切な患者選択と有害事象管理、内科と外科の連携が、治療成績の向上に何よりも重要と思われる。

(レポート:谷口 浩也 監修・コメント:寺島 雅典)

- Reference

-

- 1) Heinemann V, et al.: 2013 Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology®: abst #LBA3506[学会レポート]