佐藤(昭和大)

佐藤(昭和大) 外来で化学療法を行うときに、避けて通れないのが副作用の問題です。例えば、bevacizumabでは高血圧、蛋白尿、血栓塞栓症、cetuximabでは皮膚障害やinfusion reactionが問題になりますし、FOLFOXでは神経障害やアレルギー、FOLFIRIでは悪心・嘔吐、下痢、白血球減少などが注意すべき副作用です。まずは、副作用を予防することが一番の対策になると思いますが、支持療法は院内で統一されていますか。

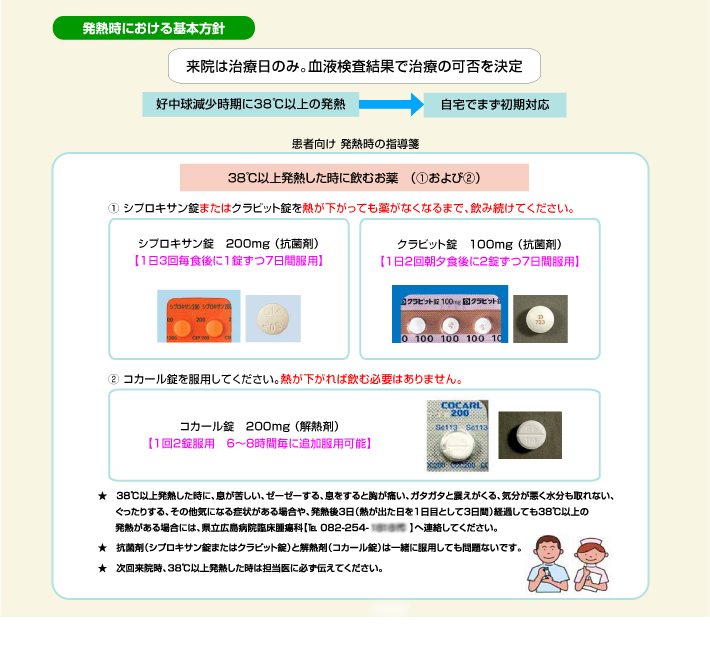

篠崎(県立広島) 「悪心・嘔吐」「発熱性好中球減少症

(図1)」「下痢」の3つに関しては、院内で支持療法の統一ができました。

瀧内(大阪医大) 登録レジメンにすべての支持療法を組み込んで、徹底した共通化を図っています。

金井(聖路加・看) 当院では一部の科を除き、ほぼ統一しています。しかし統一されていない科の先生方にもこちらから積極的に働きかけて、統一を目指しているところです。

野村(杏林大・薬) 当院も全てではありませんが、レジメンごとに支持療法を統一しています。

佐藤 例えば、FOLFOXは全科共通にされていますか。

野村 これまでは消化器内科、消化器外科と別々にしていましたが、腫瘍内科ができたのをきっかけに、3科とも共通の支持療法を行っています。

室(愛知がん) 我々も統一化を図ろうとしているのですが、治療に携わっている医師の数が多く、また個々に考えがあるので容易ではありません。Bevacizumabやcetuximabなどの新薬導入時に関しては、使用経験が少ないこともあり、比較的共通した認識のもとで統一できています。

図1 発熱時における基本方針(県立広島病院)

佐藤 副作用の早期発見も重要です。例えば、アナフィラキシーが起こった場合、初期症状を早期発見して、重篤化させないことが重要です。また、モニタリングに関しても、医師、薬剤師、看護師、それぞれの観点があると思いますが、いかがでしょうか。

室 FOLFOXを例にとると、アナフィラキシーが起こりやすいのは6コース以降、しびれが強くなるのは8コース以降と、発現時期が大体決まっています。ですからFOLFOXの患者さんは5〜6コース以降になると、アナフィラキシーショックに備えて、看護師のブース近くの酸素配管があるベッドで治療するようにしています。酸素配管が近くにあれば、アナフィラキシーの初期処置がスムーズにできるからです。また、アナフィラキシーが起こる前には、発疹やかゆみなどの軽度のアレルギー徴候が起きていることが少なからずあるので、それをなるべく早く看護師がキャッチすることも大事なポイントです。

佐藤 副作用のモニタリングは看護師が主体となって行われていると思いますが、金井先生は具体的にどのようにされていますか。

金井 私たちも、初回投与時や新しい薬剤を投与するときは、看護師が即座に対応できるナースカウンターから近いベッドを選ぶように、ベッドコントロールをしています。また、初回投与が始まったら、最初の10分間はその場を離れないことを徹底しています。予想される副作用が起こりやすい時期にも、なるべく看護師がベッドサイドにいるようにしています。

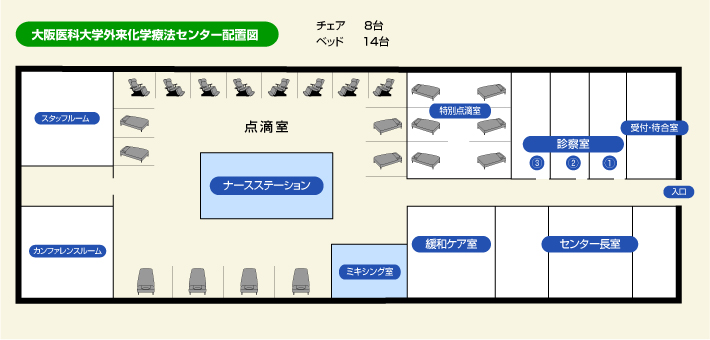

瀧内 確かにベッド配置の工夫は大切ですね。2008年に化学療法センターを8床から22床に拡充したのですが、その際、看護師の目がすべての患者さんに届くように、部屋の中央にナースステーションをつくり、ベッドを放射状に配置しました

(図2)。何かトラブルが起こっても看護師がすぐに対応できます。また、階下には救急医療部がありますので、1分で来てもらえます。外来化学療法室の新設・改築の際には、参考にしていただければと思います。

佐藤 そのほかに、看護師として工夫されていることはありますか。

金井 外来化学療法の看護師がまず心がけているのは、個々の患者さんの治療環境を整えることです。看護師も初回のオリエンテーションを行い、遠方から通院されている方であれば、かかりつけ医がいるかどうか、副作用発現時の連携をどうするか、別の疾患があるかどうかなどを確認します。もともとの身体的問題をアセスメントしてからでないと、治療による副作用かどうかが判別できないので、そうした情報収集が重要と考えます。

篠崎 当院では、臨床腫瘍科の受付職員が、受診のたびに体重、血圧、心拍数をチェックします。毎回体重を測る意義があるのかという指摘もありますが、体重減少は食欲不振や下痢、増加はdocetaxelによる浮腫のサインになります。可能であれば、毎回測定すべきだと思います。

佐藤 その通りですね。厚労省研究班が作成した「診療の質指標(Quality Indicator)*」の胃癌版でも、化学療法中の定期的な体重測定が質を測る項目としてあげられています。

*厚生労働省がん臨床研究事業

「がん対策における管理指標群の策定とその計測システムの確立に関する研究」班:診療の質指標Quality Indicator. 2009.

[ http://qi.ncc.go.jp/ ]

図2 大阪医科大学外来化学療法センター配置図

佐藤 外来化学療法室で、統一された副作用の対応マニュアルを作成されていますか。

金井 「血管外漏出マニュアル」と「悪心・嘔吐対応マニュアル」があります。

瀧内 我々は「infusion reaction」「血管外漏出」「皮膚毒性」の3つについては患者さん向けの冊子を作成していますが、スタッフ用のマニュアルは作成していません。

佐藤 外来化学療法の終了後に自宅で重篤な吐き気や下痢、発熱などが起こり、時間外受診が必要になることもあると思いますが、ERとの連携はどのようにされていますか。

瀧内 各科対応です。

篠崎 当院では24時間救急を行っており、卒後1〜2年の研修医とその上のレジデント、医長クラスの3名で当直を回しているのですが、各科対応が我々臨床腫瘍科になるため、立ち上げた当初は当直医から夜中にたびたび電話がかかってきたのです。そこで、副作用対応マニュアルをつくって当直室に置くようにしたところ、徐々に当直の先生方に対応していただけるようになり、現在は上手く行っております。

佐藤 当院では、再診患者さんは原則各科対応なのですが、腫瘍内科の患者さんは初期対応をERでお願いしています。

室 当院にはERがないため、時間外対応はすべて当直医が担当し、電話対応になることが多いです。ですから、bevacizumabのような特殊な副作用も、当直医がある程度知っておかないと対応できません。院内のカンファレンスなどを通じて周知するように努力はしているのですが、十分には徹底できていないのが現状です。マニュアルをきちんと整備すれば、もう少し改善できると思います。