|

|

| �͂��߂� / ��{�I���Õ��j

/ �W���I���Â���уI�v�V�������� / ������ |

| �͂��߂� |

| |

�@�Ђƌ��ɋ}���X���Ƃ����Ă��A�ꎞ�I�Ȑ����H�ƕۑ��I�A�t�Ŏ�������y�nj^����A�d�v�����Q��s���ǂ������̂��߂ɏW�����Â�O�ȓI���Â�]�V�Ȃ������d�nj^�܂ő��ʂł���B����A�}���X���ɑ���f�f�A�d�Ǔx�]�����邢�͎��Âɂ��ẮA���ꂼ�ꑽ���̒�ĂƂ��̗Տ����p����Ă������ʁA�f�Ó��e�̎{�݊ԍ����Ă����B�m�̏��Ȃ����Ö@�ɂ��Ă͂��̊m�F�̂��߂̗Տ������̕K�v���������Ɏ����Ă���B���̂悤�ȏ��ŁA�G�r�f���X�Ɋ�Â����}���X���̐f�ÃK�C�h���C��1)

(�ȉ��A�K�C�h���C��)������15�N7���ɔ������ꂽ�B�ȉ��ɃK�C�h���C���ɉ����ċ}���X���Ƃ��ɊO�Ȉ�A�~�}�W�����Èオ�ւ��d�Nj}���X���̐f�Âɂ��ĊT���������B |

| |

1.�Տ��f�f

�@�}���X���Տ��f�f�2) ��\1�Ɏ����B�X�y�f�ɂ��Ă͊ȕցE�v���ɑ���\�Ȍ����A�~���[�[�l��ΏۂƂ��Ă���{�݂��������A���ٓx�̒Ⴂ�_�����Ƃ��Ďw�E����Ă���A�A�~���[�[�ƂƂ��ɂ��̌��E��₤���ߌ������p�[�[�̑��肪�L�p�Ƃ���Ă���B

�@�܂��}���X�����^���ꍇ�A���E�����P��X���B�e���s���A�����������A�㕠���̋Ǐ��I�ȏ����g������C���E�X���̗L�����m�F����B���u�⊳�҂̑̌^�E�a�Ԃɂ���ē�����摜�ɍ��͂��邪�A�����̒����g�f�f�͗L�p���X�̎�����͂̐Z�o�t����������c���邱�Ƃ��\�ȏꍇ������B�����Ɋ֘A����_��_�nj��Ȃǂُ̈폊�������o�����邱�Ƃ����M�����B |

| �\1 �}���X���Տ��f�f��@�i�����ȁk�����l���莾������X�������������ǁj |

| |

|

| 1 |

�㕠���ɋ}�����ɔ���ƈ��ɂ����� |

| 2 |

�����A�A�����邢�͕��������X�y�f�̏㏸������ |

| 3 |

�摜���X�ɋ}���X���ɔ����ُ킪���� |

|

|

| ��L3���ڒ�2���ڈȏ�����A�����X��������ы}�����ǂ����O�������̂��}���X���Ƃ���B�������A�����X���̋}�����ǂ͋}���X���Ɋ܂߂�B�܂��A��p�܂��͖U���Ŋm�F�������̂͂��̎|��t�L����B |

|

| ���F�X�y�f���X���ِ��̍������́ip-amylase�Ȃǁj�𑪒肷�邱�Ƃ��]�܂����B |

|

|

| |

2.�}���X���f�f�ɂ�����CT�̗L�p��

�@�}���X����CT Grade����3) ��\2�Ɏ������BGrade�T���������eGrade�ɑ��������̓I��CT����}1�ɒ����B�}���X���Ɛf�f���ꂽ�ꍇ�̏d�Ǔx����⎡�Õ��j�����CT

�������L�p���q�ϓI�w�W�ɂȂ肤��Ƃ̈ӌ��������B���ɑ��eCT�����ADynamic CT�����͑��ݐf�ÂƏd�Ǔx�̔���ɗL�p�ŁA���Ö@�̑I���Ǝ��{�����̔��f�ɖ𗧂����@�Ƃ��ĕ]������Ă���B |

| �\2 �}���X����CT Grade���� |

| |

|

| Grade I |

�X�Ɏ�����������s�ψ��F�߂Ȃ� |

| Grade II |

�X�͌��ǐ��̎���F�߂�݂̂ŁA�X���������͋ψ�ł���A�X���ӂւ̉��ǂ̔g�y��F�߂Ȃ� |

| Grade III |

�X�͑S�̂Ɏ�債�A���ǐ��̎��������s�ψ��F�߂邩�A���邢���X���Ӂi�ԔX���܂ޕ��o���A�O�t�T�o�j�ɂ̂�fluid

collection��1)�܂��͎��b����2)��F�߂� |

| Grade IV |

�X�̎��̒��x�͂��܂��܂ŁA�X�S�̂Ɏ��������s�ψ��F�߂邩�A���邢�͉��ǂ̔g�y���X���ӂ��z���āA�����⌋���Ԗ������܂��͍���t�T�o�Ɏ��b��F�߂� |

| Grade V |

�X�̎��̒��x�͂��܂��܂ŁA�X�S�̂Ɏ��������s�ψ��F�߁A����t�T�o����ѐt���ɂ��ȉ��̌㕠���o�Ɏ��b��F�߂� |

|

|

| ��1�j fluid collection�F�X���́i�ԔX���܂ޕ��o���܂��͑O�t�T�o�j�ւ̐Z�o�t�ł���ACT��A�ψ��low

density area�ł���A���e�ɂ�苫�E�͖��ĂƂȂ�B |

|

| ��2�j ���b�F�X���́A�����Ԗ������i�㒰�Ԗ��������́j�A�O��t�T�o�A�t���́A�㕠���o�̎��b�g�D�̉ł���ACT

��ł͕s�ψ��density�������ifluid collection����density�͍����j�A���e�ɂĂ����E�͕s���� |

|

|

| �}1 |

| |

|

|

|

|

| (a) |

GradeII�F |

�X�̌��ǐ�����F�߂�̂݁B |

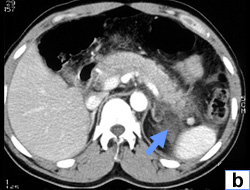

| (b) |

GradeIII�F |

�X�͑S�̂Ɏ�債�A�X���������̈ꕔ�Ɍ��ǐ��̕s�ψꉻ���Ă���B�O�t�T�o��fluid collection�B |

|

|

|

|

|

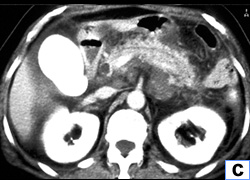

| (c) |

GradeIV�F |

�X�S�̂��X���������s�ψꉻ���A�����A�����Ԗ������A���O�t�T�o�Ɏ��b���B |

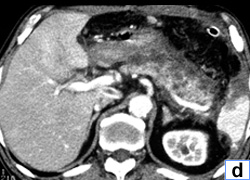

| (d) |

GradeV�F |

�X�S�̂̎��������s�ψꉻ�ƍL�ĂȎ��b���Ă���B |

|

|

|

| |

�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |

| |

3.�d�Ǔx����(����)

�@�����J���ȓ��莾������X���������ǂɂ��쐬���ꂽ�}���X���̏d�Ǔx�����Əd�Ǔx�X�R�A(�\3)4)�ɂĂ܂��������AStage����(�\4)���玡�ÁE�Ǘ����邱�Ƃ����߂����B�K�C�h���C���ł͏d�Ǔx�X�R�A��2�_�ȏ�̏d�Ǘ�ɂ��ẮA���j�^�����O�ƑS�g�Ǘ��̉\�Ȉ�Î{��(������Î{��)�ɔ������A�f�Â��邱�Ƃ𐄏����Ă���B |

| �\3 �����J���ȋ}���X���̏d�Ǔx�����Əd�Ǔx�X�R�A |

| |

|

| �\4 �����J���ȏd�Ǔx�X�R�A�ɂ��Stage���ނƒv���� |

| |

|

| �����J���ȏd�Ǔx�X�R�A |

Stage |

�v�����i���j |

| 0 |

0�i�y�@�ǁj |

3 / 546 �i1�j |

| 1 |

1�i�����ǁj |

7 / 248 �i3�j |

| 2�`8 |

2�i�d�LJT�j |

27 / 319 �i8�j |

| 9�`14 |

3�i�d�LJU�j |

31 / 64 �i48�j |

| 15�`27 |

4�i�ŏd�ǁj |

16 / 20 �i80�j |

|

|

|

| |

�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |

| ��{�I�����j |

| |

1.�v���ɏd�Ǔx����ƓK�Ȏ��ÑI����

�@�}���X���͏d�lj�����ƁA��ʂ̏z�����������A������s�S�̃g���K�[�ƂȂ肤�邽�߁w���Ǒ������\���ȗA�t�x���s���A�u�ɃR���g���[�������ă��j�^�����O�ƂƂ��ɏz�E�ċz�Ǘ����ɂ߂ďd�v�ł���B�}2�Ɏ������t���[�`���[�g�ɉ����āA�v���ɏd�Ǔx����ƓK�Ȏ��ÑI�����s���K�v������B���̊Ԃɍs���ׂ����Ƃ́A�����H�ɂ���X�̈���(�X�O����h���̉��)�A�\�ł���Δ��Ǒ������o���h�{�̊J�n����������Ă��邪�A�d�Ǘ�قǒ��lj^����Q�Ȃǂ̂��߂��̎{�s�̍���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��B

�@�������X�Ȃǂ��X�Ǐ������ǂ͋}���X���̒v���I�ȍ����ǂł���d�Ǘ�ɂ����ẮA�\�h�̂��߂̍R�ۖ^���������X�����ǂ̔������y�ю��S����L�ӂɌ���������Ƃ���Ă���B�X�g�D���ڍs�̗ǍD�ȍL��X�y�N�g����������cyprofloxacin5)�Aofloxacin�Aimipenem�Ȃǂ��g�p�����B

�@�`�������y�f�j�Q��ɂ��ẮAgabexate mesilate 2,400mg/day�̎����_�H�Ò���7���ԍs�����Ƃɂ��A�����ǔ������y�ю��S�����L�ӂɒቺ�����Ƃ̕�����6)�B |

| �}2 ��{�I�f���j |

| |

|

|

|

��1�j������Î{�݁F��������ȁA�O�Ȉ�̏����{�݁B

��2�j���eCT�F�t��Q���X�������̉\��������̂Œ��ӂ��K�v�ł���B

��3�jCHDF�Fcontinuous hemodiafiltration�B

��4�jnecrosectomy+continuous lavage/open drainage�F�Ǘ�ɉ����Ď{�s����B |

|

|

| |

2.�_�ΐ��X���ɑ��鎡��(�}3)

�@�������I���Ö@�ƊO�ȓI���Ö@������B�_�ΐ��X�����邢�͋^�f��̂����A1.���t�̏o���܂��͑����Ȃǒ_�ǒʉߏ�Q�̑J����A2.�_�lj�������A�Ɍ���ً}���邢�͑�����ENBD(endoscopic

naso-biliary drainage)�{�s�����������B�܂��A�X�������É������ꍇ�ɂ́A������@���ԓ��ɒ_�������ƒ_�X�E�o��p���s�����Ƃ��]�܂����B���o����p��I�����邱�Ƃ��\�ł��邪�A�d�Ǘ�ł͌����_�œK���Ƃ͌�����B |

| �}3 �_�ΐ��X���̐f�Õ��j |

| |

|

|

|

| ERC �F endoscopic retrograde cholangiography�@ES �F endoscopic

sphincterotomy |

|

|

| |

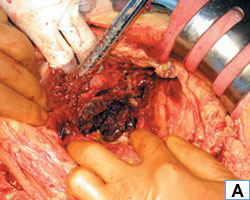

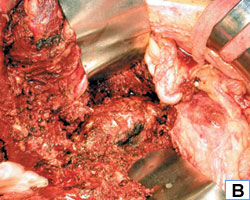

3.�J����p����ъO�ȓI���u��K�v�Ƃ���ꍇ�Ƃ�

�k�������X�l�X�������ւ̊����������Ȃ킿�������X�����ꍇ�́A��p�̓K���ł���B�Տ�������e�팟���f�[�^�̐��ڂ��犴���������^����ꍇ��FNA(fine

needle aspiration)�{�s����������Ă���B��p�p���Ƃ��ẮA�Ɋׂ����X����ю��͑g�D���f�u���h�}������necrosectomy(�}4)�ŁA���̌�̎c�����ɑ��Ă�continuous

lavage���邢��open drainage��I�����邱�ƂƂȂ邪�A�p��������p�҂̌o���Ɋ�Â��Č��肳���B |

| �}4�Dnecrosectomy�O��̏p������ |

| |

|

|

|

|

�ia�jnecrosectomy�O�F�g�D�i�����F�j���L�Ăɐ����Ă���B

�ib�jnecrosectomy��F����X�����m�F�ł��� |

|

|

|

| |

�k�X�^ᇁl�o��I�h���i�[�W�݂̂ő啔���̏ǗႪ�����\�Ƃ���Ă���B�摜�U�����Ɉ��S�Ȑ��h�o�H���m�ۂł���ꍇ�́A���I���ƂȂ�B�������A�����̔^ᇂ����݂���Ǘ�Ȃǂł͖{�@�ɂ�����I�������͒Ⴍ�A�h���i�[�W����Տ������̉��P�������Ȃ��ꍇ�́A���₩�ɊJ���h���i�[�W�p���s���K�v������B

�k�X�����X�E�l�X�����X�E�ɑ��鎡�Â̓K���Ƃ��ẮA1.���ɂȂǂ̏Ǐ�����́A2.������o���Ȃǂ̍����ǂ������́A3.�o�ߊώ@���ɑ��傷����́A�ȂǂƂ���Ă���B���Ö@�́A�o��I�h���i�[�W�A�������I�h���i�[�W�A�O�ȓI�h���i�[�W(��ɓ�ᑑ��ݏp)������A���̂����o��I�h���i�[�W�͍ł���N�P�ŁA�O�ȓI�h���i�[�W�ɑ�ւ����鎡�Ö@�Ƃ��Ď{�s����Ă���B��t����ɂ����Ă͊O�ȓI�h���i�[�W���l�����ׂ��Ƃ���Ă���B |

| |

�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |

| �W���I���Â���уI�v�V�������� |

| |

1.�`�������y�f�j�Q��̎��������Ö@

�@���X���ɑ���nafamostat mesilate���������Ö@�{�s�Q�Ɣ�{�s�Q�Ŕ�r���A���S������э����ǔ��������O�҂ŗL�ӂɒႭ�Ȃ邱�Ƃ�����Ă���B |

| |

2.���t��

�@�d�Nj}���X���ɂ����錌�t�@��humoral mediator�������ʂ����҂��Ď{�s�����ꍇ�������A�������́A���t���́A�����I���t�h�߁A�����I���t�h�ߓ��́A���������Ȃǂ��Տ����p����Ă���B���̂��������I���t�h�ߓ��͂͑�����s�S�ւ̐i�W��h�~������\������������Ă���B |

| |

3.���o���A������(peritoneal

lavage�GPL)

�@PL�͕��o���ɐ�����Ő��������ܗL���錌��������g�D���A�����H�����Ȃǂ�p���Ē��ڐ������Ƃ�ړI�Ƃ��čs����B�������APL�{�s�̗L���ɂ�鍇���ǔ�������~�����ɍ����Ȃ��A�m����L�����͏ؖ�����Ă��Ȃ��B |

| |

4.�I��I�����Ǐ���(selective

decontamination of the digestive tract�GSDD)

�@�X�Ǐ������ǂ̋N���ۂ̑啔�����߂�Ƃ���Ă���O�����A���ۂɑ���SDD�́A�d�Ǘ�̊����������ǂ���ю��S����ቺ������\������������Ă���BSDD�{�s�ɍۂ��Ă͋ی�㌻�ۂ�ϐ��ۏo���ɑ���Ď��|�{���K�{�ł���B |

| |

�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |

| ������ |

| |

�@�}���X���̑����͌y�ǂȂ��������ǂł��邪�A�ꕔ�̏Ǘ�ł͌y�ǂł����Ă��Z���Ԃɑ������d�lj�����ǗႪ����B���̂悤�ȏǗ�Q�ł́A��������ǂȂǂ̂��ߍ������S�����������Ƃ��m���A�����f�f�Ə������Â̏d�v��������������B��ÃX�^�b�t�̏[���x�ɂ�荶�E���ꂤ�邪�A�k���Ȋώ@����{�I�ȃ|�C���g�ƂȂ�B�ߔN�{�M�ł͋}���X���ɑ���K�C�h���C�����쐬���ꂽ�B�}���X���̐f�Âɂ�����Տ���ɂ����ẮA�K�C�h���C�������炩���ߏړǂ��Ă����A���̌����I���p�A�d�Ǔx�̐v�����f�ɂ���āA�d�Ǘ�ł͌����ȃ��j�^�����O����ёS�g�Ǘ����s���A�e��I�v�V�������Ö@�ɂ��Ă͂��ꂼ��ɓK���ȓK���̂��ƂŎ��{����邱�Ƃ��肤�Ƃ���ł���B |

| |

|

| �Q�l���� |

| |

| 1) |

�}���X���̐f�ÃK�C�h���C���쐬�ψ���ҁF�G�r�f���X�Ɋ�Â����}���X���̐f�ÃK�C�h���C��. �����o��, 2003 |

| 2) |

�ē��m��F�}���X���d�Ǔx�����쐬�̌o��.���{�ɂ�����d�Nj}���X���\�f�f�Ǝ��Â̎�����\. ���ۈ㏑�o��, 1-10,

1991 |

| 3) |

���쐳�I�F�d�Nj}���X���̎��Õ��j. �����ȓ��莾������X�������������Ǖ���7�N�x������, 27-35, 1996 |

| 4) |

���쓹�Y�ق��F�����ȓ��莾��������n�������������Ǔ���X�������ȉ��10�N�x������, 23-35, 2000 |

| 5) |

Powell, J. J. et al �FAntibiotic prophylaxis in the initial management

of severe acute pancreatitis. Br. J. Surg., 85�F582-587, 1998 |

| 6) |

Chen, H. M. et al�FProspective and randomized study of gabexate

mesilate for the treatment of severe acute pancreatitis with organ dysfunction.

Hepato-Gastroenterology, 47�F1147-1150, 2000 |

|

| |

2004�N5�����s |