|

|

| はじめに / 本人と家族に同時に話す

/ 治療内容についての説明 / 手術不能進行胃癌の場合 / 超進行胃癌の場合

/ 予後の告知について / 終わりに |

| はじめに |

| |

長い間、癌は不治の病と恐れられ、癌という病名の告知を行わずに診療が行われてきた。それが患者本人への優しい配慮であるとはいえ、そのことが本当に良き配慮であったかは疑問である。私自身、癌化学療法を行ってきて30年、最初の15年はほとんど告知をせずに抗癌剤を使用してきた。患者さんが末期癌となり亡くなられても、ほとんどの家族に「最後まで一生懸命治療していただきありがとうございました。」と感謝され、その時はそれで良しとしてきた。しかし、患者本人は本当にそれで良かったと思っていたのかについては誠に疑問であった。癌の患者さんは「主治医は本当のことは自分には説明せず、家族に説明するだろう」そして家族に、「先生は何と言っていたのか?」と聞く構図が出来ていた感がある。更には、患者さんがうすうす癌であることを感じながらも、自分からは怖くて聞きにくいということもあったと思われる。現在の医療では胃癌においても“患者本位の医療”、“患者の自己決定権”、“カルテ開示”、などが叫ばれ、説明と同意(インフォームド・コンセント)はその根幹となっている。人生は患者自身のものであり、最終的には患者自身が治療法などを選択するとすれば絶対に告知が原則であり、我々は嘘をついて患者さんの人生を狂わせてはならない。 |

| |

▲このページのトップへ |

| 本人と家族に同時に話す |

| |

最近の癌告知についてのアンケート調査では、自分が癌の時そのことを知りたいという人が80%以上であった。しかし家族が癌の時、これを本人に知らせるのが良いと考える人は50%以下であった。この点で大きな差があるのが現状である。例えば内視鏡による生検組織検査により胃癌が確実になった時、主治医は患者の家族だけを呼んで、「結果は胃癌でした。本人にはどう話しましょうか?」と相談しているケースがよくある。アンケートの結果からも分かるが、先に家族にだけ相談すると、家族は「本人には知らせたくないのですが...。胃癌ではなく他の病名で何とかならないでしょうか?主人は気が小さいので...。」という答えがかえってくることが多い。ここから患者本人に嘘を告げることが始まる。国立がんセンター中央病院編の『がん診療レジデントマニュアル(医学書院1997年)』によれば、基本姿勢として“癌は本人に告げる”、そして家族への対応としては“家族には先に知らせない事が原則”としている。従って、主治医は癌を告知するときは出来るだけ本人と家族に一緒に来ていただいて告げるのである。説明の内容は“胃癌であること”、“胃癌の進行度”、“転移”、そして“治療法”、“予後”などについてであるが、まだ癌であることが分かったばかりでは更なる検査が残っており、転移の有無などは分かっていないことが多い。従って検査結果が分かる度に説明した方が、検査を行う意味も理解できる。結果が早期胃癌であったり、進行胃癌であったりしても、転移が無かった場合は説明もしやすいが、その場合でも1〜2回の簡単な説明だけでは患者は不安で仕方がない。そして不安であるがため色々と質問も出てくるし、「隠しているのではないか?」との疑いも持つ。病気全体を把握してもらうためにも、説明は出来るだけ数回に分けて行うことが望ましい。また写真や報告書を見せることや、時には図を書いて説明するのが良い。

|

| |

▲このページのトップへ |

| 治療内容についての説明 |

| |

手術が可能であればその手術の内容について、例えば癌の部位、手術の方法などを絵に描いて説明する。当然その危険性、後遺症、合併症の頻度などについても説明する。また、病期からみた再発率などについても、手術前と手術後に話しておくべきである。手術後に再発予防のために化学療法を行う場合でも、それを行った方が良いという明かな証拠がなければ、その事を話した上で本人に選択させるか、行うとすればその理由を説明し、患者が理解できなければならない。 |

| |

▲このページのトップへ |

| 手術不能進行胃癌の場合 |

| |

日本胃癌学会は本年3月『胃癌治療ガイドライン医師用2001年3月版』(図1)を出版した。この中で、手術不能進行胃癌に対する化学療法の部分では『手術不能胃癌あるいは手術適応のない再発胃癌、非治癒切除症例を化学療法のみで完全に治癒させることは困難である。しかし、PS0〜2の症例で、抗癌剤を用いない維持療法(best

supportive care)と化学療法との比較試験において化学療法群に延命効果が認められたと報告された。またわずかながら長期生存(5年以上)も得られている。このような化学療法による治療効果は免疫療法、温熱療法、その他の代替え療法においては認められていない。従って、手術不能あるいは再発癌に対して化学療法は第一に考慮されるべき治療である。』とした。そして、もっとも推奨できる標準化学療法は示せなかったが、奏効率が30%以上のレジメンを参考として載せた。現在、この本を患者に示しながら外来診療を行っている医師が多くみられる。来年はこの本の患者用を出版することとなっており、現在作成委員会では、患者用はあくまで医師用を平易に解説することを基本とし、医師用を付けて出版すべきとの意見で一致している。さて、抗癌剤による治療について患者に話すときは当然その副作用を説明するが、患者さんは抗癌剤が効くということは治るということと思っていることがあるので、この点を十分に注意しなければならない。 |

| 図1.胃癌治療ガイドライン |

| |

医師用 2001年度版 日本胃癌学会編/金原出版(株) 医師用 2001年度版 日本胃癌学会編/金原出版(株) |

| |

▲このページのトップへ |

| 超進行胃癌の場合 |

| |

1)開腹したが切除できなかった場合

開腹したが腹膜播種がひどく、あるいは膵臓などへの浸潤があるために切除できずに、そのまま閉腹することがある。また、幽門狭窄を来している場合、癌は切除できず、バイパス手術のみを行い閉腹することもある(図2)。この時多くは、患者が麻酔から十分に覚めないうちに、主治医から家族に説明されるが、「切除できなかった」ということで本人を落胆させるのでは「かわいそう」という一時的な優しさ(?)から、「本人には切除できたことにしておこう」という結論になることがある。2001年になってもう既に、2つの都内の大学病院と私立の大病院からの紹介患者で、化学療法を目的に来られた3例の患者さんはいずれもこのケースであった。紹介状には「家族には全部真実を話してあります。しかし、本人には癌は全部切除できたが、わずかに腹膜に残っている可能性があるので、化学療法をお願いしたいと話してあります。」というものであった。1例は私たちの病院に転院する前日、胃癌からと思われる吐血があった。

主治医はこれに対しても患者本人に「胃を切って繋いだところに浮腫があって、そこから少し出血したと思います。心配いりません。」と説明したと言う。そのまま出血が続いたらどう言い訳をするのか?嘘は更に重なっていくのである。嘘が重なるとばれてしまう機会は沢山ある。例えば化学療法が効いて、長く生きられれば生きられるほど嘘がばれる機会は多くなる。そして嘘をついてきたことが分かると、まず主治医との信頼関係にヒビが入る。私たちの医療が本人の人生にどれだけ貢献できるか、残り短いかもしれない人生をどう過ごすか、どうしたら有意義な日々を過ごせるか、そこに例えば化学療法がどれだけ貢献できるか?が重大な問題である。本人の人生である、出来るだけ本当のことを話し、患者と主治医が腹を割って語りあってこそ、その人の人生に医療が真に貢献できると考える。従って私たちはこのようにして紹介されてきた患者にはまず「貴方のことを心配して、癌は取れたと前の外科の先生は言ったようですが...実は...。」と本当のことを話し、私たちも患者さんと一緒にがんばることを約束した。幸いこの3名の患者さんは、その後の化学療法が奏効し、一般状態が良好となり、在宅と入院治療を繰り返すこととなった。 |

| 図2.60才男性 |

| |

|

| |

胃癌:幽門狭窄あり膵浸潤、腹膜播種にて切除不能、開腹手術にて胃空腸瘻造設

(患者本人には癌は切除出来たと話す。) |

| |

2)全身骨転移、骨髄癌症の場合

胃癌で化学療法を行う場合は、ほとんど全ての患者さんに胃癌であることと、抗癌剤を使うことを話す。私達の所では稀に例外として治療が先行することもある。それは全身骨転移、骨髄癌症、播種性血管内血液凝固症候群(DIC:disseminated

intravascular coagulation)となり、出血傾向を伴って全身疼痛のために全く動けない重篤な状態で運ばれてきた場合である。組織型はすべて低分化腺癌であり、原発の胃は早期胃癌であったりもする。また、出血傾向と高度の貧血症状から急性白血病を疑われ、血液内科に入院することもある。このような場合、治療に急を要すること、本人はまず疼痛などの症状の緩和を望んでいることから、家族の了解のもと、告知よりも緊急の治療(ヘパリンナトリウムとメシル酸ガベキサート、および抗癌剤)を先行させることが多い。初回の抗癌剤治療はほとんどの症例で奏効することが多く、DICや全身疼痛は消失する(図3)。その後動けるようになったところで胃癌、骨転移の話しをする。 |

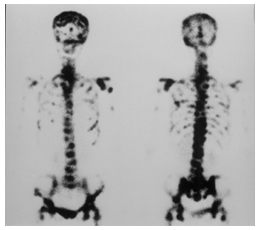

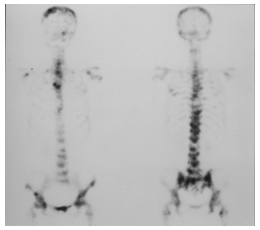

| 図3.胃癌全身骨転移、DIC例 化学療法にて右図まで改善した。 |

| |

|

|

| 【治療前】 |

【治療後】 |

|

| |

▲このページのトップへ |

| 予後の告知について |

| |

2001年に発刊された『癌告知−患者の尊厳と医師の義務−(竜崇正、寺本龍生編著医学書院)』による告知に関するアンケート調査の結果では、およそ半数の医師が、進行した癌では予後告知は行っていないとある。しかし、患者さん自身の命であり、私はできれば本当のことを話せたら良いと考える。統計的に短い命の場合が多いとすれば、一日一日を大事に生きていただくために、何かやっておきたいことが色々あるはずである。もちろんその人がどのくらい生きられるかなどは神様にしか分からない。告知により自分自身の状態をきちんと受け止めることが出来るだろうと思われる患者さんで、手術不能胃癌や手術適応のない再発胃癌の場合では化学療法のみでは治癒することは困難であること、化学療法を行った群と、行わない群との比較試験では化学療法を行った群の方がより長く生きる成績があることなどを話す。更に、化学療法が効いて長く生きることができる人や、ほとんど効きめがなく、短くしか生きられない人など様々であるが、これまでの生存期間の中央値を話す方が良いことも多い。この時の話し方はあくまでも中央値であり、その患者本人に当てはまるとは限らないことを付け加えることが大事である。私たちの姿勢としては、医療が、つまり化学療法が、残り短いかもしれないその方の人生にどれだけ貢献できるかということである。決して「あなたの余命は何ヶ月です」と決まっているというような話し方はすべきではない。患者さんに予後の話しをする時に付け加えることは“私たちは最後まで責任を持って治療にあたること”、“将来他の病院に代わってしまっても色々相談にのること”、などを言ってあげたい。不幸にして手術不能進行胃癌となってしまった患者さんが、今後、より良い人生を歩んでいただくための告知でなければならない。病気になって健康のありがたさを知ると言われている。癌と言われて、命の大切さを知るとすれば、むしろ癌を知って、かえって一日一日を大切に充実できたという方がたくさんいる。そして更に化学療法が効いて長生きできれば最高である。真のQOL(Quality

of Life)は真実を知って得られるものである。 |

| |

▲このページのトップへ |

| 終わりに |

| |

告知は現在の癌医療にとって、とても大切なことであるが、一番の問題は告げ方である。若い医師は例えば手術の方法を修得するのと同じように、経験の深い医師が告知するときに同席し修練を積む必要がある。治療方法を患者さんが選択しサインした場合、医師側はインフォームド・コンセントが取れたと考えていても、患者側は何かあった時の医師側の責任逃れのためと解釈されていることもある。告知は何時間もかけて話したから良いというわけではなく、話したことを全て理解できたとは限らない。したがってその後患者さんが気軽に質問できるような態度を医師自身が身につける必要がある。忙しいため、質問を受けても患者さんが理解できるまで話す時間をすぐに取れない時は、相談できる次の時間を約束すればよいのである。そして、患者さんが理解できても同意のサインはその場ではなく、一晩考えてなるべく翌日にもらうようにしたいものである。 |

| |

2001年7月発行 |