Abstract #CRA4030 |

初回治療として手術せずに多剤併用化学療法を実施した同時性転移のStage Ⅳ大腸癌患者における原発腫瘍への影響 |

|

|

同時性転移を有する大腸癌では、大量の出血、穿孔、閉塞などの症状がない場合、もしくは転移巣の切除が不可能である場合、原発腫瘍を切除する意義は明確でない。最近の全身化学療法の進歩により、Stage IV大腸癌患者の生存は延長したが、手術を延期することによるリスクとベネフィットは明らかにされていない。

同時性転移を有するStage IV大腸癌患者に対し、初回治療として手術を行わずに多剤併用化学療法を施行した場合に、手術的または非手術的介入を必要とする原発腫瘍由来の合併症が発生する頻度を明らかにすることを目的とした。

Memorial Sloan-Kettering Cancer Centerの2000-2006年のデータベースに登録されている無症候性のStageⅣ大腸癌患者で、腫瘍に対して手術、放射線療法、ステント留置などを行っていない症例を対象とした。対象患者全例が、初回治療としてFOLFOX、FOLFIRI、IFLのいずれかを受けていた。なお、bevacizumab併用の有無は問わなかった。

一次エンドポイントは、化学療法施行中に介入を必要とする原発腫瘍由来の合併症の発生頻度とした。

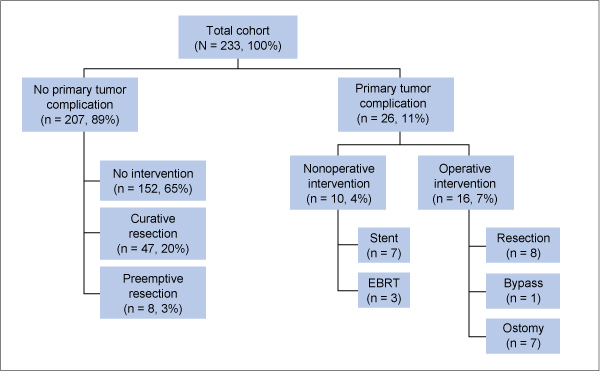

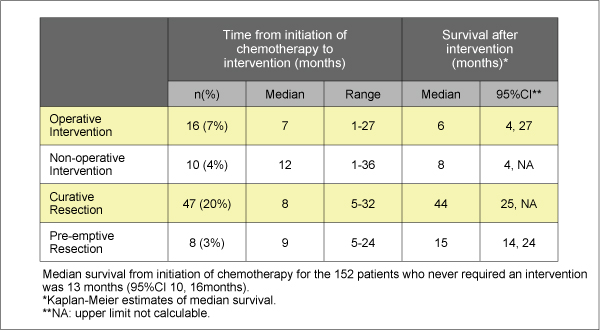

適格基準を満たす患者233例について解析を行った。 施行されていた化学療法はL-OHPベースが60%、CPT-11ベースが40%であり、bevacizumabは48%で併用されていた。 16例(7%)は原発腫瘍による内腔の閉塞、または穿孔のため緊急手術が必要となり、10例(4%)はステントや放射線照射などが必要となった。残りの207例(89%)は原発腫瘍に対する直接的な処置を必要としなかった。一方、47例(20%)には転移巣切除術時に大腸切除術が併施された。また、8例には肝動注用のチューブを留置するために開腹した際、大腸切除術が施行された。

原発腫瘍の緊急手術を受けた16例のうち、2例は術後30日以内に死亡した。緊急手術の術死率は12.5%であるが、全症例に占める割合は0.8%であった。なお、Cox regression modelを用いた解析では、緊急手術を必要としたこととOSは相関しなかった。また、患者の年齢、原発腫瘍の部位、転移臓器の数、bevacizumab併用の有無、CEA値、Alb値、LDH値、ALP値は緊急手術のリスクと関連しなかった。

原発腫瘍関連の合併症で手術が必要となった患者は10%未満であり、90%以上は手術を必要としなかった。全症例に占める術死率は、初回治療として大腸切除術を受けた患者のヒストリカルデータと比較して良好であった。今回の成績は、症状の安定したStage IV大腸癌患者に対する初回治療に非外科的治療が適していることを強く支持するものである。

原発腫瘍と切除不能の転移巣が併存する大腸癌症例では、全身化学療法に先立って原発巣の切除を行うことの意義がやや不明確である。本演題は、激しい出血(serious acute bleeding、major bleedingと記述)や腫瘍による内腔の閉塞を認めない大腸癌で、同時性の転移巣が切除不可能である症例に化学療法を先行させることの正当性を示したものである。緊急手術による術死症例の数を全症例数で除した数値が示されているが、全症例に予防的な大腸切除術を施行した場合を想定しての検討と解釈すれば妥当であろう。なお、どの程度の出血まで許容されるのか、閉塞をきたす2-3歩手前の症例はどうするのかなど、いくつか疑問が残る。また、ここでもbevacizumabの併用が原発腫瘍部の穿孔を助長しないことが示された。化学療法の合併症を必要以上に恐れての予防的手術が回避されれば、患者の負担の軽減と医療費の削減の双方がもたらされる。

(コメント・監修:大村 健二)